Salvo excepciones y salvo que lo suyo sean los guiones para el cine, los escritores no suelen trabajar en equipo. Las novelas escritas en colaboración son muy poco frecuentes. Quizá se deba a que el de escritor es un trabajo solitario, y eso los hace proclives al individualismo y a la hipertrofia del ego, y dos egos sobredimensionados ante la misma máquina de escribir tienden a no caber. Los guionistas escapan a esa tendencia porque una película es una obra colectiva, en la que el trabajo de escritura sólo es el primero de muchos en el proceso de elaboración, y usualmente el menos valorado (por Hollywood circula hace tiempo este chiste: era una actriz tan tonta, tan tonta, que para conseguir un papel en la película se acostó con el guionista) así que los guionistas, acostumbrados a trabajar en colaboración con o subordinados a productores y directores, también están acostumbrados a ser tratados como el último mono, por lo que sus egos suelen conservarse esbeltos y ligeros, y eso mejora notablemente su capacidad de trabajo en equipo.

Salvo excepciones y salvo que lo suyo sean los guiones para el cine, los escritores no suelen trabajar en equipo. Las novelas escritas en colaboración son muy poco frecuentes. Quizá se deba a que el de escritor es un trabajo solitario, y eso los hace proclives al individualismo y a la hipertrofia del ego, y dos egos sobredimensionados ante la misma máquina de escribir tienden a no caber. Los guionistas escapan a esa tendencia porque una película es una obra colectiva, en la que el trabajo de escritura sólo es el primero de muchos en el proceso de elaboración, y usualmente el menos valorado (por Hollywood circula hace tiempo este chiste: era una actriz tan tonta, tan tonta, que para conseguir un papel en la película se acostó con el guionista) así que los guionistas, acostumbrados a trabajar en colaboración con o subordinados a productores y directores, también están acostumbrados a ser tratados como el último mono, por lo que sus egos suelen conservarse esbeltos y ligeros, y eso mejora notablemente su capacidad de trabajo en equipo.

Entre los novelistas, los pocos casos de colaboración se dan en los géneros populares. Quizá porque los escritores de género, por estar habituados a que les consideren escritores de segunda división, no suelen desarrollar tanto el ego como los de primera.

En estas colaboraciones se suelen ver los puntos de sutura a poco que te fijes: como en el caso de Douglas Preston y Lincoln Child, que escriben como si fueran la misma persona hasta cuando escriben novelas en solitario, cada uno por su lado. Pero sus novelas en comandita suelen estar formadas por dos líneas argumentales que se entrelazan en capítulos alternos, y ahí se ve el truco: una trama para cada uno. O bien, lo que se aprecia es la diferencia de estilos entre las partes desarrolladas por uno u otro, como les pasaba a Philip K. Dick y Roger Zelazny en Deus Irae, o a William Gibson y Bruce Sterling en The Difference Engine. O bien la parte de autoría de uno es sensiblemente más importante que la del otro, como les pasaba a Maj Sjöwall y Per Wahlöö. Per ya escribía novelas antes de conocer a Maj, y tras morir aquél, ésta no volvió a escribir ninguna.

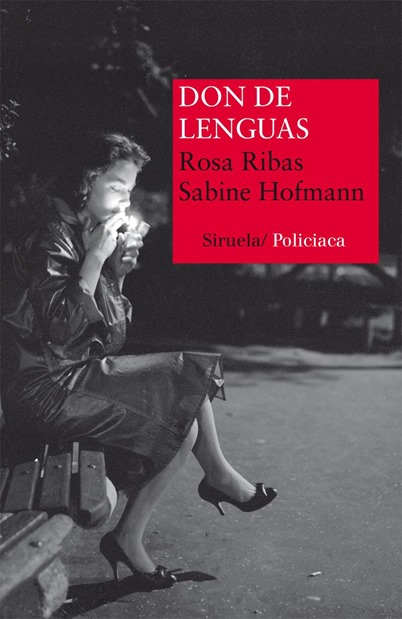

Ignoro qué tal andarán de ego las autoras de Don de lenguas, ni a qué porcentajes han trabajado en la novela. Lo cierto es que, a pesar de su autoría bicéfala, mantienen una notable unidad de estilo, y la coherencia de la trama es sólida, sin ningún recosido apreciable. Si han colaborado a partes iguales, han dado con el sistema de trabajo perfecto. Y si no, uno está tentado de atribuirle el mayor grado de autoría a Rosa Ribas, pues de las dos es la única que tiene experiencia previa como escritora de ficción en general y de novela policiaca en particular, y de las dos es la única que casi es de Barcelona. Y precisamente uno de los grandes méritos de la novela es su hábil reconstrucción de la Barcelona de los años cincuenta del pasado siglo, tan lograda que el texto llega a adquirir cierta textura granulada de fotografía antigua en blanco y negro, y llega a desprender cierto aroma a urinario público, paredes húmedas, polvos de azufre, garbanzos cocidos y loción Floïd para el afeitado. Y a uno le hace pensar en Marsé, aunque ante una novela sobre la Barcelona de la posguerra es casi inevitable oler a eso y pensar en Marsé. Desde luego ni Rosa Ribas ni Sabine Hofmann son Marsé ni juntas ni por separado, pero quién puede ser Marsé salvo Marsé (y ni siquiera él consigue serlo siempre) y no salen muy malparadas de la comparación, lo cual es también, un mérito. Aunque en realidad su estilo queda más a medio camino entre Eduardo Mendoza y Andreu Martín (a quien quizá hagan las autoras un homenaje implícito, pues hay un personaje, escritor de novelitas de quiosco, que se llama así).

Esta es una novela de misterio, con su puntito de novela policíaca inglesa con detectives aficionados, aunque mayormente sea una novela negra-negra, una novela negrocriminal como Dios y Raymond Chandler mandan, una novela negra de pata negra, una de esas donde el crimen no es tanto un rompecabezas a resolver como el reflejo de la miseria moral de una sociedad y una época. Y aunque hay cierta sobredosis de filología (lo que es a la vez uno de los atractivos menores de la novela y quizá su mayor defecto; no, su mayor defecto es incluir ese tan manido lugar común metatextual de que un personaje diga “si esto fuera una novela…” y otro personaje le conteste “pero no lo es, esto es la vida real”) en sus investigaciones, las dos detectives aficionadas que la protagonizan pronto abandonan el tono a lo Enid Blyton-Agatha Christie para mostrarse, empujadas por las circunstancias, casi tan expeditivas como el agente de la Continental en Cosecha Roja o Ned Beaumont en La llave de cristal.

Pero el personaje que destaca, de entre una fauna pintoresca que es una buena muestra y un fiel reflejo de esa ciudad y esa época —una fauna compuesta por porteras cotillas, acartonadas damas de la alta burguesía patricia, represaliados que se ganan la vida como pueden, periodistas claudicantes obligados a contemporizar con el régimen, mucamas emigradas del pueblo a la gran ciudad, pícaros pintorescos del desaparecido Barrio Chino...— es el Inspector Castro, un policía franquista de los de bigotillo fino y bofetada fácil que podía haber caído fácilmente en el estereotipo bidimensional, y sin embargo y a pesar de ser un simple secundario se va enriqueciendo con matices y contradicciones que le llevan a convertirse en la sinécdoque de toda la novela; tanto que, a pesar de ser un notable energúmeno, a uno se le llega a hacer casi más simpático que la pizpireta protagonista.

No hay comentarios:

Publicar un comentario